地元愛媛県の中小企業さまの特許出願を通して

先日、地元産業に関わる中小企業さまの発明について、特許出願を行いました。

今回の案件を通じて、いくつかの気づきや学びがありました。

弁理士として、「いいな」と感じた点、「課題」であると感じた点をそれぞれ紹介します。

「いいな」と感じた点

一弁理士として知財推進や地域産業に貢献できる意義

地元で長年培われてきた技術や製品を特許という形で守るお手伝いができたことに、大きなやりがいを感じました。

これまでは、大企業を相手に、又は大企業の知財担当として特許出願に関わってきましたが、やはり歯車の一部のような感覚、又はどこか他人事のような意識があったことは否めませんでした。

大きな特許事務所や大企業は、リソースが多くあり、組織体制やシステムが確立されていますので、特許出願に関わるとしてもその中の一部としての働きとなります。当然に効率は良く、何か問題が生じてもリスクが分散されるようになっています。その反面、関わる人間関係が複雑で面倒、責任感が薄い、また日々の業務がルーチン作業となりがちで退屈になります。

一方地方の弁理士は、基本的に単独で地元企業さまとやり取りして、提示いただく現物の発明を特許出願として落とし込んでいくことになります。その過程は、発明を言語化して概念として昇華していくということであり、これを一手に担うことになります。これは大変に面白いというか、やりがいに溢れています。

学び続けることの楽しさ

今回の技術分野は、私の専門とは少し異なるものでした。そのため、書籍やインターネットを駆使して知識を深めながら出願書類を仕上げました。40歳を超えた今でも、「新しいことを学ぶのは楽しい」と改めて実感しています。

(一昔前のインターネット、何ならパソコン、タイプライターが無かった時代の弁理士は本当に凄いと思います)

また、新しい知識を学びつつも、自身が持つ知識をそこに合わせることで、その技術分野と差別化できるというか、枠を超えていけるような書面上の記載をする(というか感覚を持つ)をことができ、少なからず、書類作成当初には無かった概念を生むことができたように思います。

「課題」であると感じた点

知財に関する知識や重要性の認識に対する不足

大企業と異なり、中小企業では知財の専門知識を持つ方が社内にいないケースが多く、特許の意味や制度そのものの説明から始める必要があります。その分、当然に自分自身の時間とコストはかかります(上記のやりがいとは表裏一体ですが)。

確かに中小企業はリソースが十分でない場合が多く事業自体に集中しなければならないことは、自身も個人事業を営む身としてはとても良く理解できます。また、大企業のように数で攻めることはできませんし、数件とったところで多勢に無勢ということも確かな事実です。

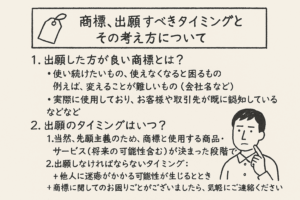

そのような中でも、特許を有していることは技術的な優位性の裏付けとなり、例えばオープンイノベーション(協業)の触媒となることで自社の事業を拡大するきっかけとなることがあります。

また、コンプライアンスが重視されている近年では、事業上の法的なリスクがあることを大企業は嫌がるため、それに該当する特許を有している場合、ライセンス収益を得られる場合もあります。

スタートアップの場合は、投資先に対するアピールや特許公開によるプロモーションにも活用できる場合があります。

責任の重さ

これも「いいな」と感じた点と表裏一体ですが、クレームや明細書の記載について、専門家目線で確認できるのは概ね自分だけということです。自身の確認不足に起因して何か不備があると大変ですので、責任の重さを非常に感じます。

さいごに

地方の弁理士は、比較的に小規模なお客様を対象とすることが多く、単に書類を作成するだけではなく、制度の説明や戦略提案など幅広い役割を担います。大変な面もありますが、地元に根付いた発明を特許出願という形で表現できることは、何よりも充実感を与えてくれます。

地方での知財活動に興味がある方、ぜひつながりましょう!

ご相談は基本無料で承っておりますので、以下のお問合せからご連絡をお待ちしております。